皆さんこんにちは♪ケアマネステーションりんくすです(^^♪

4月も末になって、暖かくなってきました。春を通り越して、夏のように暑い気温のときもありますね。

だんだんと四季の境目が無くなっているような気がします。

3月末に、香川県三豊市紫雲出山へ登山に行った際のブログを書きました。

今回は、同日に行った四国八十八カ所参りの札所へ寄ってきたので紹介します。

※前回行った札所は「岩本寺」でした。

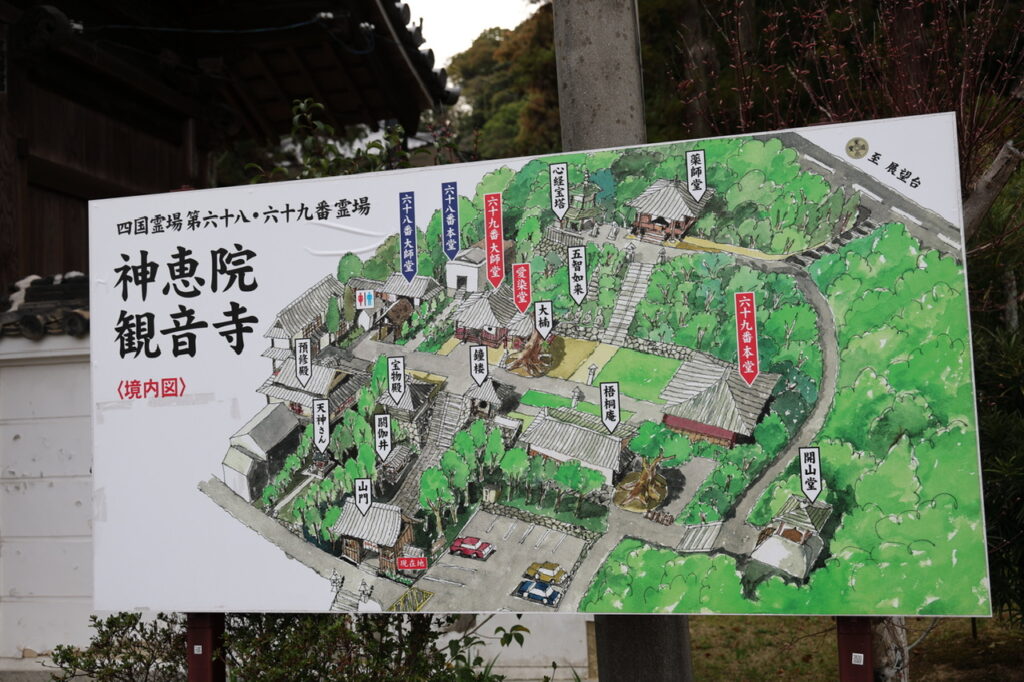

今回行ったのは、 香川県観音寺市八幡町 にある、第68番札所 七宝山 神恵院(しっぽうざん じんねいん)です!

「じんねいん」って読むのですね。調べないと読み方も難しいです。

本堂は、境内の奥の方にありまして、↑このコンクリートの建造物の奥の方にあります。

四国八十八ヶ所の各札所には、御詠歌というものがあって、各お寺に伝わる讃歌や祈りの歌で、仏教の教えを深めるために参拝者が唱えるもののようです。

これらの御詠歌は、弘法大師(空海)によって伝えられ、四国霊場巡りの際に参拝者が心を込めて唱えることで、修行の一環として精神を鍛え、功徳を積むとされています。

第68番札所 七宝山 神恵院の 御詠歌は 、

「 笛の音も松吹く風も琴弾くも、歌うも舞うも法の声々 」

うーん・・・意味はちょっと分かりにくいですよね。

生成AIに聴いてみました(笑)

現代語訳(意訳):

笛の音も、松の間を吹き抜ける風の音も、琴を奏でる音も、

人が歌い舞う様子も、すべて仏法(仏の教え)を伝える声なのだ。

これでもまだ、分からない!!

もっと詳しく解説して貰います(^^♪

- 「笛の音」「松吹く風」「琴弾く」など、本来は自然の音や人の奏でる音楽を指しています。

- 「歌うも舞うも」は、人が歌い、舞う芸能のこと。

- これらすべての音や動きを、単なる娯楽や自然現象ではなく、「法(仏法)の声」と受け取っているのです。

つまり、

世のすべての現象(自然音・芸能)も、目を開いて聞き、見れば、それは仏の教え(無常・慈悲・悟り)を語っているようなものだ。

という仏教的な感受を表した、とても深い歌のようです(^^♪

私たちがこの目で見たり、自然から聞こえてくる音など、全ての現象に、仏様の教えが宿っているということなんでしょうね。

こういった句も、ただ読んだだけでは分からないことも、しっかり調べて考えてみると、学びがありますね。

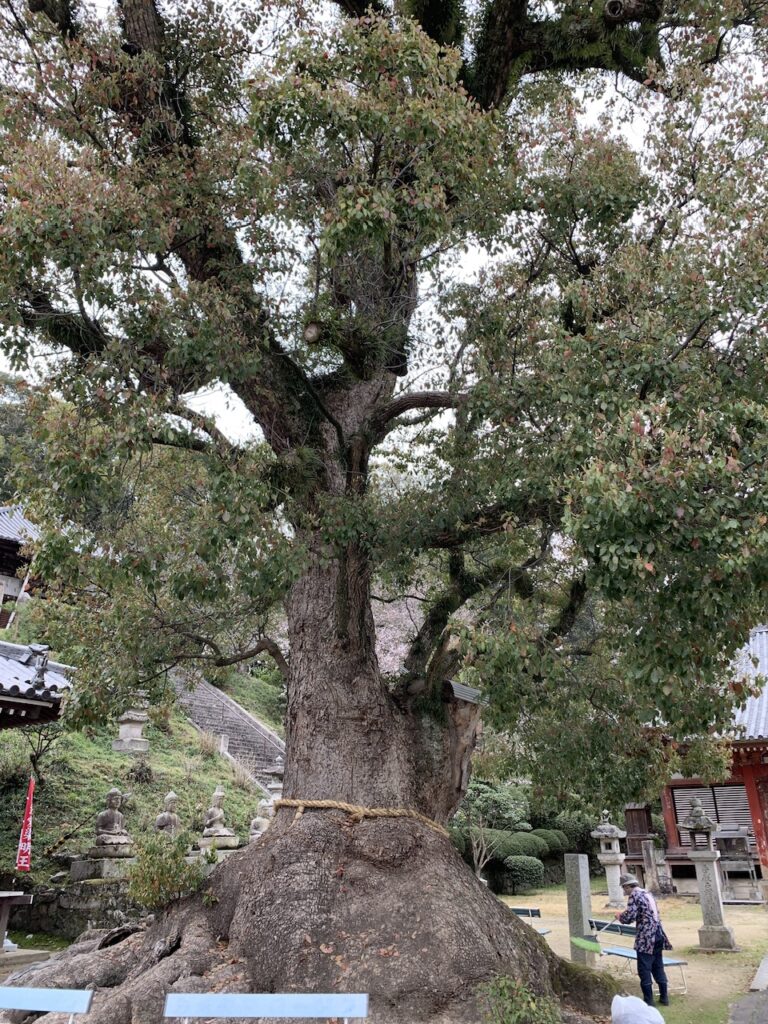

境内には桜もちらほら咲いていました。

またどこか行きましたらシェアさせていただきます(^^♪

高知の介護のことはアンビションへ!ヘルパー・居宅・デイサービスがあります。講師派遣は快護ラボ知技心まで。お気軽にご相談ください!